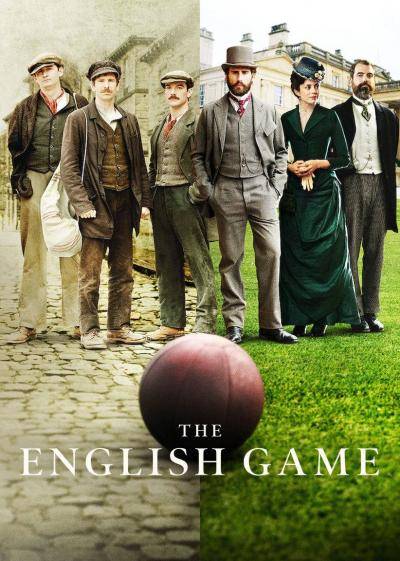

Saya menyarankan Anda untuk menonton serial The English Game untuk memberi gambaran praktik kapitalisme sederhana dalam permainan sepak bola.

Seiring berkembangnya zaman, dan ketika uang menjadi kebutuhan krusial semua orang. Sepak bola pun tak dapat dipisahkan dari praktik kapitalisme.

Dengan gemerlapnya setiap pertandingan, mewahnya sebuah kompetisi, dan banyaknya pemain yang namanya serupa selebriti, sepak bola telah menjadi magnet bagi kapitalisme dalam mengembangkan praktiknya ke semua penjuru hidup.

Roman Abramovich, Sheikh Mansour, atau Erick Thohir adalah nama-nama yang sedang atau pernah menaruh saham di klub sepak bola.

Pertanyaannya, kenapa harus sepak bola? Seberapa besar mereka mencintai dan memahami sepak bola sebagai olahraga dan sebagai tanah subur yang cocok ditanami benih-benih uang? Kalimat “Football: created by the poor, stolen by the rich”, cocok menggambarkan fenomena tersebut.

Faktanya, kapitalisme telah beroperasi melegitimasi sepak bola lewat drama pengaturan skor, seluk beluk mafia, dan berbagai macam hal lain.

Mengapa kebanyakan nama besar memilih untuk menanam saham di klub yang besar? Seolah-olah semakin besar suatu klub maka semakin besar juga peluangnya menjuarai kompetisi. Sekilas hal tersebut tidak adil dan menciderai fair play yang selalu dicita-citakan elit federasi.

Praktik kapitalisme itu menjalar ke berbagai negara dengan basis suporter sepak bola yang tinggi, hingga menjadikan sepak bola sebagai simbol kapitalisme global. Kapitalisme berperan dalam komersialisasi permainan sepak bola.

Sadar atau tidak, tetes keringat Cristiano Ronaldo dapat menutupi biaya renovasi sebuah rumah di Indonesia, atau tiap laju langkah Lionel Messi sama dengan tebaran uang yang sedang menari-nari unjuk diri di lapangan hijau.

Hal lain dapat ditemui dengan beralihnya fungsi suporter sebagai pendukung menjadi konsumen suatu klub sepak bola. Kapitalisme telah merubah tatanan dan kebiasaan demi mencapai tujuan sepak bola modern yang “katanya” menjanjikan.

Segala intrik dan problematika yang ada, membawa kita pada permasalahan baru; apakah fanatisme yang melahirkan kapitalisasi sepakbola? Atau justru sebaliknya, kapitalisme yang melahirkan fanatisme?