計算された裏抜け

続いて、アタランタのビルドアップと裏へのロングボールについて考察していきたい。

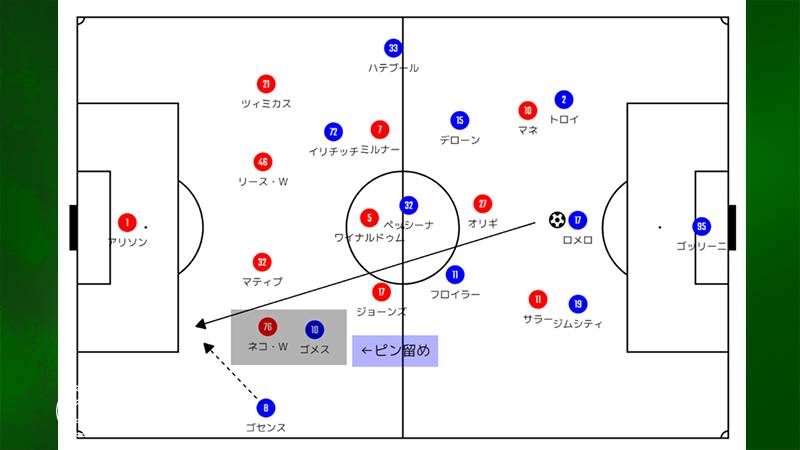

リバプールの3トップのプレスに対して、アタランタは隙を見てボランチ(以下「CH」)のデローンやフロイラーが降りて最高峰は4枚でビルドアップを開始。ビルドアップの出口をWBに設定し、左右のCBとWB、CH、CFの4人で動きながらマークをかく乱し、少ないタッチで突破を狙う。この4人が織りなす動きにはパターンがあるわけではなく、あるプレー原則に基づいているので対策が難しい。

そして、興味深かったのが左WBゴセンスの裏抜けへのロングボールだ。

中央CBのロメロがロングボールを蹴ろうとすると、CFのゴメスがリバプールの右SBネコ・Wの前に立ち、“あえてマークされる”(ちなみにこのプレーは「ピン留め」と呼ばれている)。

これによってゴセンスがフリーで裏抜けできるような仕組みになっており、一気にリバプールの守備を破ることができていた。また、マティプがヘディングで跳ね返したとしても、戻りながらのヘディングなのでボールがあまり飛ばず、さらに陣形が間延びするためにセカンドボールを拾われていた。

死角と高さを生かした論理的なゴール

得点は2つとも、ペナルティエリア角近くから放たれたゴメスのクロスより生まれている。このようなクロスは以下の点で有効である。

- マークを務める守備の選手の死角にいることで、捕まえられづらい

- SBは空中戦に強くない人が起用されることが多いので、空中戦の勝率が上がる

- 相手は戻りながらの守備となるので、クリアしづらい

特に②の点で大きな差があった。アタランタの選手は体格的に優れており、2点目のシーンで競り合ったハテブールはリバプールの左SBよりも10cm程度高い。ゴメスからのクロスを悠々と折り返し、致命的なゴールが生まれた。

おわりに

2点を決めて、70分以降からはアタランタは攻められる回数が増加した。前述の通り彼らはマンツーマンで守るために相手選手の移動に付いて行くので、体力的な疲弊が激しい。試合の終盤にはマークすべき対象との距離が離れ、余裕をもってボールを前進させられていた。強力なCBらがボールを跳ね返し続け何とか無失点でしのいだが、自陣のゴール前で相手の攻撃が続くというのは体力的にも精神的にも辛く、そして相手ゴールとの距離も遠くなるのでカウンターが効きづらくなる。

CLで優勝を狙うためには、試合終盤でも自分たちのペースでサッカーをするために何か対策を打つ必要があるかもしれない。

コメントランキング