“Dalam sepak bola, segalanya menjadi rumit karena kehadiran tim lawan,” kata Jean-Paul Sartre. Filsuf Prancis itu tidak sedang membual. Sebagai filsuf eksistensialis terdepan, ia mengeksplorasi kehidupan sambil menjalankannya, tidak sekadar melalui diktum-diktum filsafat.

Dunia pun mengenal Sartre yang novelis, Sartre yang penulis naskah teater, atau Sartre yang berkecimpung di dunia sepak bola Prancis. Ia memang pernah menjadi pelatih.

Berkat persinggungannya dengan kapital (baca: modal), bola berakselerasi tak hanya dari gawang A ke gawang B, tetapi juga dari tangan-tangan tak terlihat pemilik modal. Mereka pun memiliki andil untuk turut mengemas sepak bola hingga seperti yang kita kenal sekarang. Kehadiran mereka membuat seragam pemain menjadi semarak dengan logo sponsor. Sekeliling lapangan pun diramaikan billboard penuh warna.

Berkat itu jua, sepak bola menciptakan figur seperti Cristiano Ronaldo atau David Beckham. Begitu menjelma menjadi industri, sisi positifnya permainan menjadi semakin atraktif. Ditambah persinggungannya dengan bisnis media, sepak bola menjadi budaya tontonan yang menggelontorkan pundi-pundi dolar atau euro kepada para investor.

Tapi berkat kehadiran bisnis ilegal, sepak bola pun memiliki sisi gelapnya sendiri. Ada beberapa kalangan yang tak terlalu peduli dengan semangat sportivitas, lantas menghalalkan beberapa cara untuk meraih untung. Sartre mungkin tak pernah mengira jika kehadiran para begundal juga bisa menambah pelik sepak bola, bahkan sampai merenggut nyawa.

Pasalnya jelas, begundal atau para mafia ini tidak mematuhi peraturan atau kode etik dalam berbisnis. Banyak kesepakatan mereka ambil di ruang-ruang belakang, sambil disertai juga dengan berbagai muslihat dan ancaman. Perkongsian jahat ini akhirnya sanggup mengatur skor akhir sebuah pertandingan, memonopoli distribusi tiket, atau melicinkan proses negosiasi transfer pemain.

Di bawah ini adalah tiga contoh kedekatan sepak bola dengan mafia.

Barra Brava dan sepak bola Argentina

Menjadi pemain seperti Lionel Messi atau Paulo Dybala adalah cita-cita yang luhur bagi anak-anak Argentina. Tetapi ketika kenyataan tak sejalan dengan angan-angan, sepak bola mereka menawarkan cara alternatif untuk menggenggam kejayaan: bergabung dengan mafia.

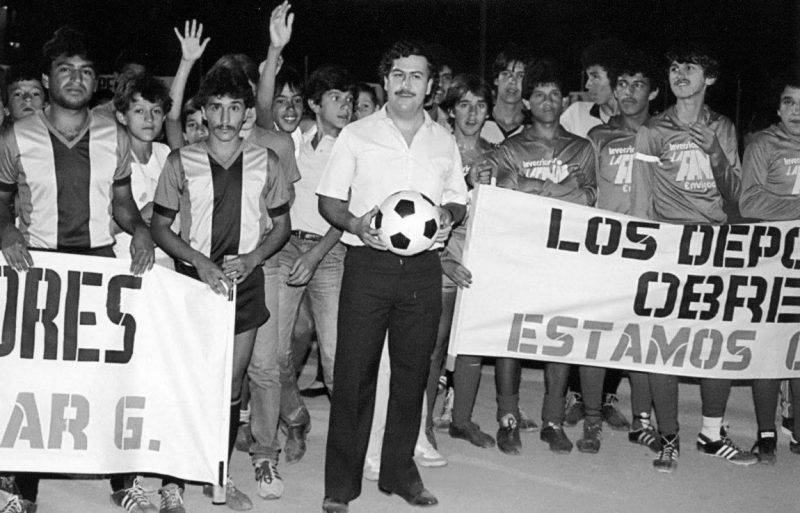

Barra Brava adalah kelompok mafia berkedok penggemar fanatik. Amos Barshad menyebut mereka sebagai mafia berseragam jersey dan bertopi. Ketimpangan sosial membuat kehidupan di Amerika Latin begitu keras bagi anak-anak mudanya. Kriminalitas begitu akrab. Sepak bola adalah mimpi untuk keluar dari neraka dunia ini. Mimpi yang hanya bisa diwujudkan segelintir anak-anak. Silakan tonton film City of God (2002) untuk mendapatkan penggambaran akan hal ini.

Kekuasaan Barra Brava begitu luas, sampai-sampai melibatkan para pemain dan pelatih. Mereka tidak hanya diistimewakan saat berada di dalam stadion (mereka bisa seenaknya nyelonong tanpa membayar tiket).

Barra Brava bisa meraup untung dari hasil penjualan tiket dan sewa parkir stadion. Selain itu, mereka bahkan bisa mendapat komisi di angka 30 persen dari penjualan pemain, serta memangkas gaji pemain di angka 20 persen. Begitu semena-mena, bukan?

Tanpa melibatkan mafia, sepak bola Argentina sendiri telah menciptakan kultur suporter yang berlaku bak mafia. Baku tembak yang merenggut nyawa adalah hal biasa. Apalagi, keleluasaan yang ada mereka manfaatkan untuk berjualan narkotika di dalam stadion. Mereka juga disinyalir mengontrol distribusi dan harga tiket, serta melakukan pencucian uang. Komplet.