日本代表 写真提供:Getty Images

著者:高橋羽紋

バヒド・ハリルホジッチ氏が日本代表監督を解任され、日本サッカー界に激震が走ったのが4月9日。新監督西野朗氏に残された準備期間はわずか2ヶ月であった。

多くの識者がW杯での惨敗を予想した中、ここまでグループステージ2試合を戦い勝ち点4。前評判を覆す躍進を見せている。ドン底に落ちた日本代表を西野監督はいかにして救ったのか。ピッチ上で見られた明確な戦術的変化を2つご紹介したい。

1.ビルドアップ

ハリルホジッチ前監督 写真提供:Getty Images

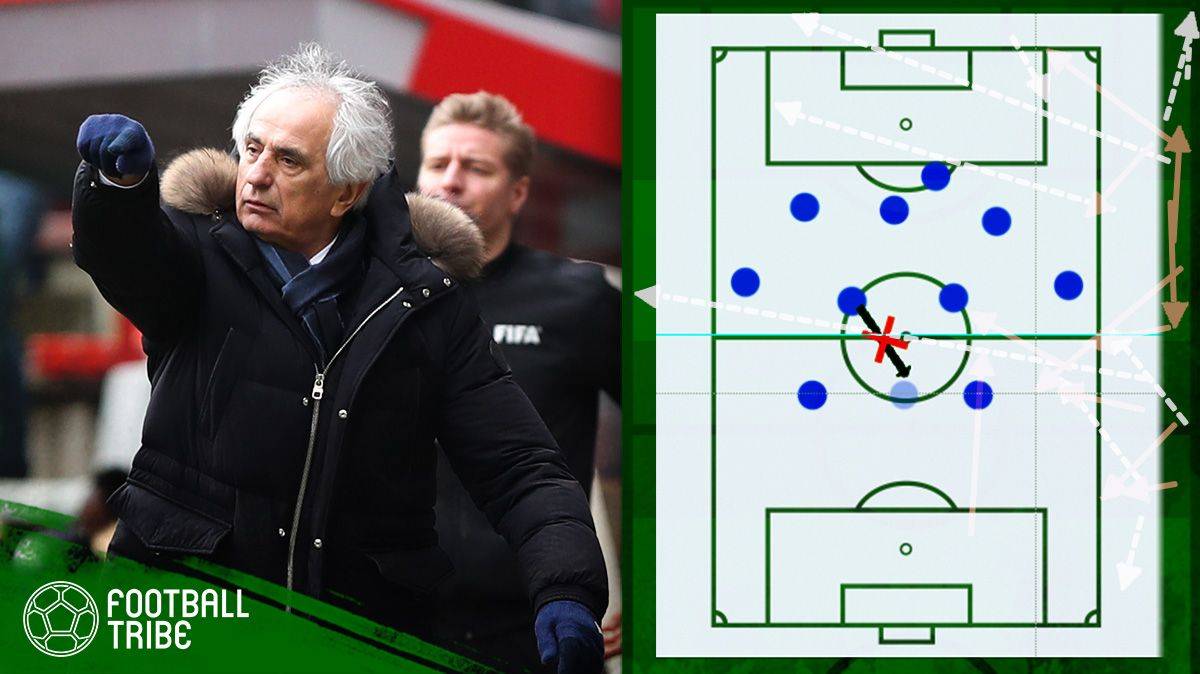

ハリルホジッチ前監督はビルドアップ時にボランチがDFラインに吸収されることを禁じていた。ボランチがポジションを下げれば、中盤中央の人数は減ってしまう。次々に前線へ縦パスを供給することを望んでいた前指揮官は、ボランチが1枚下がった際に、セカンドボールの回収が遅れてしまうことを懸念したのだろう。

特にベルギー遠征マリ戦ではそれが顕著にみられた。長谷部誠、大島僚太の両ボランチがDFラインまで下がってボールを受けようとすると、ベンチから激しい叱責が飛んでいる。

ただ、結果的に日本はロングボールで自らボールを放棄。能動的な攻撃を繰り出せない状況に陥っている。推測の域を過ぎないが、ビルドアップを巡って選手たちと監督の決定的な齟齬(そご)が生まれた可能性は高い。

西野明監督 写真提供:Getty Images

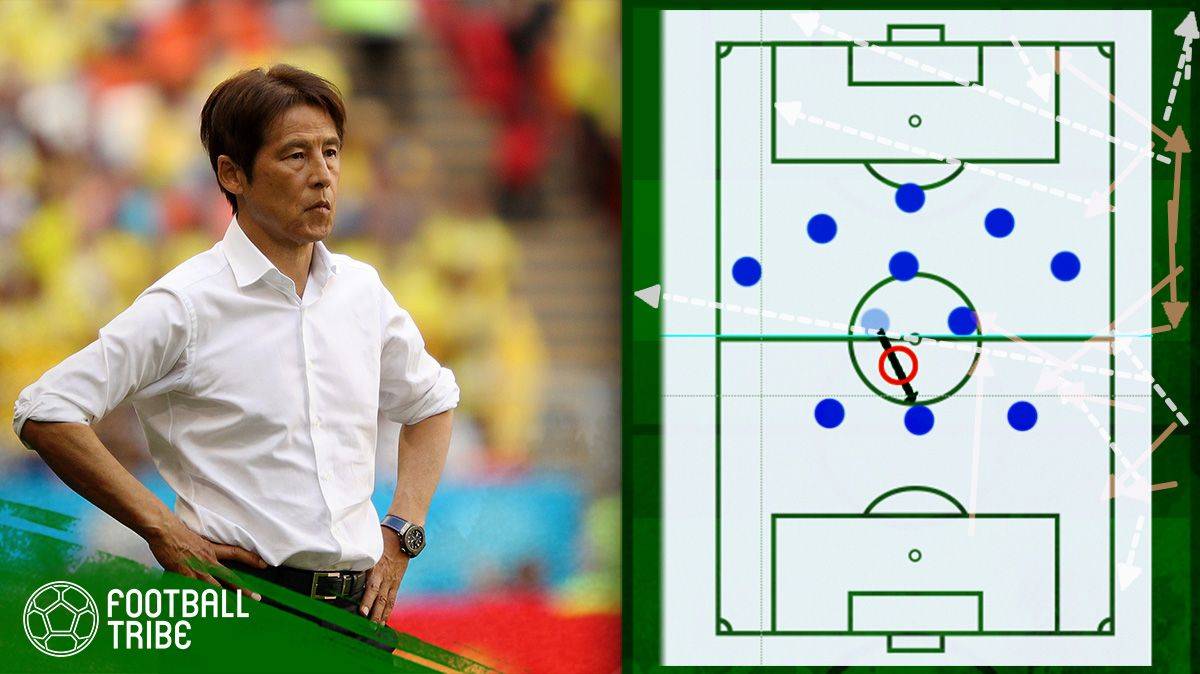

西野監督は前任者が固執したビルドアップの「禁じ手」を解禁。選手たちの意向を汲み取り、戦術的な柔軟性をもたらした。

ビルドアップの基本形は長谷部誠がDFラインに吸収され3バック気味に変化する3-4-2-1。これが結果的に4-4-2のブロックを組んできたコロンビア、セネガルに対して見事にハマった。

サイドバックは高いポジションどりを維持し、相手のサイドハーフを押し込むことに成功。最終ラインで3対2の数的優位を確保し、優れたプレービジョンを持つ柴崎岳とハーフスペースでの受け方が抜群に上手い香川真司がパスコースを創り出した。最前線から中盤に降りてプレーメイクする大迫勇也のポストプレー、インサイドに入ってきた乾貴士の賢い貰い方もチームを助けている。

相手が3枚で長谷部を含む3CBにプレッシングをかけられると不安定になる脆弱性こそあるが、西野監督はハリルホジッチ監督が禁じていた「ビルドアップの柔軟性」をもたらした。ビルドアップが機能したことが、コロンビア、セネガル相手に善戦した大きな要因の一つだろう。

コメントランキング